迄今為止,各類眼底變性疾病,包括Leber先天性黑朦、視網膜色素變性等可謂眼科里治療最為棘手的一類疾病。鑒于變性類疾病多由基因變異造成,傳統(tǒng)上來講只能觀察,一些對癥治療效果微乎其微。近十年來基因替代療法及編輯技術的一系列進展突破,特別是2012年CRISPR系統(tǒng)應用以來,基因治療的臨床前試驗和臨床試驗正如火如荼的開展,至今方興未艾。2017年12月19日,F(xiàn)DA正式批準了治療RPE65基因突變所導致的Leber先天性黑朦2型(LCA2)疾病的藥物Luxturna。這是第一個通過彌補基因缺陷達到治療目的的基因治療藥物。

敢為人先

基因治療的新進展

美國的眼科學者于1997-1998年左右,率先發(fā)現(xiàn)了RPE65蛋白—視網膜色素上皮細胞RPE上一個非常重要的酶,并在隨后的幾年里逐步弄清了它在視網膜中的作用。人眼視網膜如傳統(tǒng)照相機的底片,底片上的光敏物質感光后發(fā)生化學反應,經過一系列的顯影定影后獲得圖片。人的感光物質即為視紫紅質,由視黃醛(色基團)和視蛋白構成。光線照射后,色基團吸收一個光子后其構型發(fā)生改變,繼而引起一系列光傳導變化,最終導致視細胞膜上離子通道的關閉,產生膜內外電位差,從而使光信號變成生物電訊號,形成的視訊號再經過雙極細胞和神經節(jié)細胞及其軸突形成的視神經傳入大腦皮質枕葉的視中樞形成視覺。但是人的視網膜不像傳統(tǒng)底片一樣只能使用一次。還有一個視循環(huán)系統(tǒng),可以通過一系列酶的作用后把這個構型改變的色基團再復原為原來的結構,使視網膜的感光物質視紫紅質可以循環(huán)使用。RPE65是視循環(huán)中一個重要的酶。它的存在使視紫紅質的分解、再生成循環(huán),使人眼持續(xù)感光成為可能。RPE65突變的病人,其功能無法正常發(fā)揮作用,視紫紅質耗竭后不能再生成,從而導致嚴重的視力問題。

有鑒于此,科學家們先后在實驗狗和小鼠動物模型上進行了臨床前試驗,通過視網膜下腔注射腺相關病毒載體AAV將RPE65基因轉入視網膜色素上皮細胞,恢復了RPE和感光物質視紫紅質,使狗和小鼠的視功能得到了恢復,這也是人體試驗開展前的相關動物試驗基礎。自2008年至2017年,基因治療LCA2的I ~III期臨床試驗先后開展,并于2018年12月通過FDA批準正式上市。

存在挑戰(zhàn)

基因治療長期療效和安全性尚需觀察

雖然基因治療藥物已被批準應用,Luxturna獲得FDA專家委員會16位委員的一致贊揚,但這并不代表沒有風險存在,其藥物的長期安全性和有效性并沒有得到完全的確認。

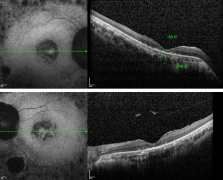

首先,是治療的安全性。視網膜疾病多與視網膜色素上皮細胞和視細胞有關,通過視網膜下腔注射才能轉染、治療這類疾病的發(fā)病細胞。視網膜下腔注射可能造成人為的部分視網膜脫離。另外,包括基因治療藥物本身造成的抗原抗體反應等,均需予以關注。

其次,在治療的有效性方面。基因治療對于早期病例,視細胞存在數(shù)量較多的時候療效較好;對于晚期患者其后續(xù)結果、尤其是長期效果,對于視細胞大部分已喪失處于終末期的病人效果如何,尤其是長期效果,尚需進一步觀察與隨訪。

充滿希望

基因治療在中國的前景

中國身為世界人口最多的國家,有海量的眼底變性病人樣本,開展基因治療非常有前景,可以幫助到大量的病人。但限于經濟條件或者其他各方面原因,中國的基因檢測開展時間比較晚,中國約有90%以上的遺傳性視網膜疾病病人并沒有進行相關基因診斷,有明確基因診斷的患者數(shù)量約為國外的幾十分之一,較國外要落后大約十年的時間。基因治療的基礎是基因診斷。沒有明確的基因診斷,相應的基因治療就無從談起。龐教授談道:“我回國后最希望的就是在中國能盡快協(xié)助病人進行基因診斷,同時建立起合理、優(yōu)化的病人收集平臺、藥物研發(fā)平臺和臨床試驗平臺。”

最后,龐教授充滿信心的說:總之,基因治療在眼科學特別是視網膜遺傳病領域大有希望,盡管道路曲折,但前途是光明的!